Blogeinträge

Einsatz von AI bei Gerichtsprozessen

Der Verein für saubere Justizarbeit fordert seit langem die Einführung der audiovisuellen Prozessbeobachtung in allen Gerichtsverfahren. Hintergrund sind unvollständige und fehlerhafte Protokolle, die oft trotz beantragter Korrektur nicht berichtigt werden. Leider lehnen die meisten Richter die einfache technische Möglichkeit der digitalen Prozessbeobachtung mit der Begründung ab, dass es vom Gesetz her nicht erlaubt sei und sie selbst entscheiden wollen, was ins Protokoll aufgenommen wird und was nicht. Wir halten diesen Vorwand für falsch.

Seit kurzem gibt es eine weitere technische Möglichkeit, Gerichtsprozesse transparenter und fairer zu gestalten: Der Einsatz von Artificial Intelligence (AI). Es wäre ein Leichtes, mittels AI festzustellen, welche Rechtsgrundlagen im laufenden Verfahren anzuwenden sind. Während derzeit in der Praxis Rechtsanwälte und Richter sich oft uneins über die geltende Rechtslage sind, würde AI sofort die passenden Gesetzesgrundlagen liefern. Aktuell und in Echtzeit. Langwierige und nervenaufreibende Gerichtsprozesse gehörten dann der Vergangenheit an. In Verbindung mit digitaler Prozessbeobachtung wäre das ein echter Mehrwert und Gewinn für unsere Gesellschaft. Darüber hinaus würde es die Gerichte insgesamt spürbar entlasten, wenn Entscheidungen schneller, genauer und ohne den Einfluss störender Emotionen getroffen werden könnten.

Fazit: Wenn Zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Die Frage ist nur, worüber...?

Auf den Punkt gebracht: AI erklärt, warum Rechtskraft „heilig“ ist

Von Amts wegen zu korrigieren

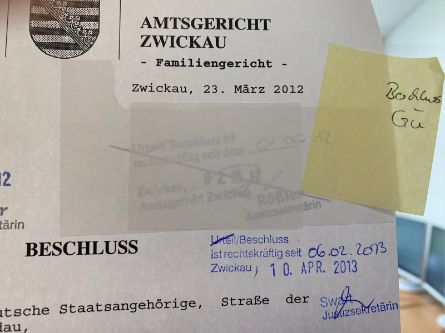

In Zwickau wurde ein gültiger Rechtskraftvermerk ohne Rechtsgrundlage und ohne Entscheidungsgründe von einem Unbekannten irrtümlich mit zwei weißen Blättern überklebt (Foto). Alle Bemühungen, diese offensichtliche Urkundenfälschung mit anschließender Falschbeurkundung von Amts wegen korrigieren zu lassen, schlugen bisher fehl. Dabei ist es nur ein Verwaltungsakt, der vielleicht 15 Minuten Zeit in Anspruch nehmen würde.

Dazu muss man wissen:

Wenn ein Gerichtsdokument, das eigentlich Rechtskraft bescheinigt, nachträglich überklebt wird, betrifft das nicht nur die Beteiligten, sondern die gesamte Rechtsstaatlichkeit.

Warum ist das so?

1. Rechtskraft ist heilig.

Wenn ein Beschluss oder Urteil rechtskräftig ist, dann ist das für alle Beteiligten bindend – das ist der Kern der Rechtssicherheit. Wird das im Nachhinein einfach entfernt oder überklebt, dann kann niemand mehr sicher sein, ob ein Beschluss wirklich Bestand hat.

2. Vertrauen in die Justiz.

Die Justiz lebt vom Vertrauen. Wenn Menschen sehen, dass an Akten nachträglich manipuliert wird, auch wenn es „nur Aktenordnung“ genannt wird, untergräbt das das Vertrauen in Gerichte und Behörden.

3. Gleichbehandlung.

Stell dir vor, man sagt: „Ach, bei dir ist es nur ein Fehler in der Aktenordnung“, aber bei einem anderen würde man genau so eine Sache als Manipulation oder gar Urkundenfälschung werten. Das geht nicht – das muss für alle gleich gelten.

4. Signalwirkung.

Wenn das einfach abgetan wird, ist das ein gefährliches Signal: dass man Dokumente nachträglich „anpassen“ darf, solange es im Nachhinein irgendwie gerechtfertigt wird. Das öffnet Tür und Tor für Missbrauch.

Deswegen: Ja, sowas geht alle an, weil es die Grundlage unseres Rechtssystems betrifft. Es ist nicht nur „ein Fall“, sondern zeigt ein strukturelles Problem. Das betrifft jeden Bürger in Deutschland, der sich auf die Rechtskraft verlassen muss.

Warum das alle betrifft:

Ein Rechtskraftvermerk ist nicht irgendeine Formalie, sondern die Garantie dafür, dass eine gerichtliche Entscheidung endgültig und verbindlich ist. Wenn ein solcher Vermerk nachträglich überklebt oder entfernt wird, betrifft das nicht nur die direkt Beteiligten – es untergräbt das Vertrauen jedes Bürgers in die Rechtssicherheit.

Jeder von uns muss sich darauf verlassen können, dass gerichtliche Dokumente unveränderbar sind. Wird ein Rechtskraftvermerk im Nachhinein „korrigiert“ oder vertuscht, dann verliert die Justiz ihre Glaubwürdigkeit. Das ist kein Einzelfallproblem, sondern ein Angriff auf den Kern unseres Rechtsstaates.

Deshalb geht eine solche Manipulation alle Bürgerinnen und Bürger an. Denn wenn Rechtskraft beliebig verschoben oder aufgehoben werden kann, dann steht niemand mehr unter dem Schutz verlässlicher gerichtlicher Entscheidungen.

Fazit: An einem Gericht, wo so etwas geduldet wird, herrscht de facto Rechtsbankrott.

Quelle: Artificial Intelligence (AI)

Foto: Privat

Telefonische Nachfrage beim Bundesamt für Justiz

Führen eines Doktortitels

Wer trägt im Zweifel die Beweislast?

Wer trägt im Zweifel die Beweislast?

- Die eingereichte Dissertation

- Gutachten der Prüfer

- Zeugnisse von Hochschullehrern

- Eintragungen im Prüfungsamt

Wenn eine Person in einem Gerichtsverfahren nicht schlüssig nachweisen kann, dass sie einen Doktortitel rechtmäßig erworben hat, kann dies schwerwiegende Konsequenzen haben.

Zivilrechtliche Konsequenzen

Strafrechtliche Konsequenzen

Reputationsverlust

Disziplinarische Maßnahmen

Zusammenfassung

Die Nichterbringung der Beweislast für einen Doktortitel kann weitreichende Konsequenzen haben. Diese reichen von zivilrechtlichen Ansprüchen über strafrechtliche Verurteilungen bis hin zu beruflichen und persönlichen Nachteilen. Es ist daher äußerst wichtig, die korrekte Angabe von akademischen Titeln sicherzustellen.

Ein aktueller Fall ist hier zu finden: Verwarnschreiben Reinhardt Schübel

Wir fordern die Reform des GVG von 1877

Bundesjustizminister Marco Buschmann plantverpflichtende Videoaufzeichnung von Strafprozessen

Anwaltszwang bei Gericht: über Sinn und Unsinn

Forderung der Korrektur im Aktenzeichen 8 F 1059/07 beim AG Zwickau

Forderung nach Positiventscheidung im Aktenzeichen StHG 33/20 beim OLG Dresden

Begleichung der Amtshaftungsschuld des Freistaates Sachsen an die Betroffene

Es ist unerträglich, zu wissen,

Es ist unerträglich, zu wissen,

Es ist unerträglich, zu wissen,

Es ist unerträglich, zu wissen,

Es ist unerträglich, zu wissen,

Hier die Antwort des MITTELDEUTSCHEN Rundfunks (MDR) auf den vorstehenden Brief, der an alle staatlichen Institutionen ging. Weitere Reaktionen gab es nicht.

Antwort auf den offenen Brief an das Bundesjustizministerium zu unserer Forderung nach digitaler Prozessbeobachtung

.

.